Tortue luth

Nom français

Tortue luth

Nom anglais

Leatherback sea turtle

Autre(s) nom(s) anglais

Atlantic leatherback turtle, Leatherback

Nom scientifique

Dermochelys coriacea

Dans cette page :

Description

La tortue luth est la seule espèce de tortue marine du Québec. Il s’agit de la plus grosse tortue au monde. Cette tortue de mer fréquente les océans et effectue les plus longues distances migratoires connues pour un reptile.

Identification

Taille

2,4 m de long et 3,6 m de large.

Poids

De 270 à 900 kg.

Traits caractéristiques

La tortue luth est considérée comme la plus grande tortue au monde. Sa carapace est bleu-noir et marbrée de taches blanches ou roses. Elle est recouverte d’une peau lisse, coriace et dure comme du cuir, sans écailles, mais avec sept crêtes longitudinales. Son plastron est blanc ou rose avec des taches noires. Les membres antérieurs, en forme de pagaie, sont beaucoup plus gros que les membres postérieurs.

Distinction

Étant l’unique tortue de mer du Québec, la tortue luth ne peut être confondue avec aucune autre de nos tortues d’eau douce. Elle se distingue par sa taille impressionnante et ses pattes antérieures sans griffes en forme de nageoires.

Répartition

La tortue luth fréquente les eaux chaudes des océans Pacifique, Atlantique et Indien. En dehors de la saison de reproduction, elle effectue de grandes migrations saisonnières durant lesquelles elle peut être apeçue dans les eaux plus froides.

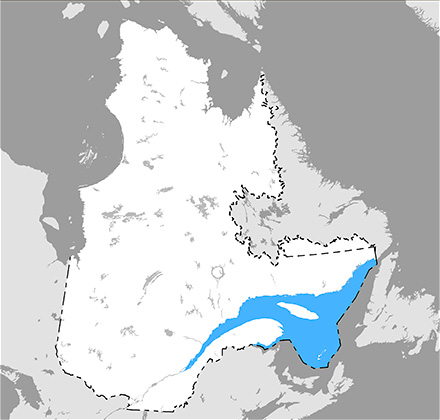

La population canadienne de l’Atlantique Nord peut être observée de juin à octobre, au large de la côte Atlantique, à l’est de l’île de Terre‑Neuve et parfois jusqu’au Labrador. Au Québec, l’espèce a été vue aux environs des îles de la Madeleine, de la Basse‑Côte‑Nord et de l’île d’Anticosti.

Carte de l’aire de répartition de la tortue luth au Québec. © Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Présence au Québec

Origine

Indigène

Statut de résidence des populations

Cette espèce vit au Québec de façon saisonnière, en été, en dehors de la période de reproduction. Elle ne réside pas au Québec à l’année.

État de la situation

Peu de renseignements sont disponibles pour définir la tendance des populations de tortues luths au Québec. Toutefois, il semblerait que les principales populations nicheuses de l’ouest de l’Atlantique soient relativement stables ou en légère augmentation.

Rangs de précarité

Les rangs de précarité pour cette espèce sont :

- Rang G : G2

- Rang N : N1

- Rang S : SNA

Observation

Vous pouvez transmettre vos observations de tortues luths au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, sur Carapace.ca ou sur iNaturalist

.

Habitat

La tortue luth fréquente les côtes du golfe du Saint-Laurent où elle trouve des méduses.

Alimentation

La tortue luth se nourrit de méduses, qui constituent l’essentiel de son régime alimentaire. Elle mange également d’autres invertébrés aquatiques, de petits poissons et des crustacés.

Reproduction

La tortue luth passe la majeure partie de sa vie en mer, mais elle pond ses œufs sur les plages de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale. La nidification a lieu à des intervalles de 2 à 4 ans. Une femelle pond environ 80 œufs, mais de nombreux œufs n’éclosent pas. La durée de l’incubation est d’environ 60 jours.

Menaces pour l’espèce

Les principales menaces qui pèsent sur la tortue luth sont :

- la pêche, plus précisément le matériel qui peut entraîner l’empêtrement et causer la noyade;

- les bateaux qui peuvent provoquer des collisions;

- la pollution marine, qui peut amener l’ingestion de débris de plastique qu’elle confond avec des méduses;

- le bruit, dont les sons de basses fréquences susceptibles de modifier le comportement des tortues marines;

- l’éclairage artificiel des sites de ponte qui désoriente les nouveau-nés;

- le braconnage.

Désignation et rétablissement

La tortue luth possède les statuts suivants selon :

- la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (Québec) : espèce désignée menacée;

- la Loi sur les espèces en péril (Canada) : consultez le Registre public des espèces en péril

pour en savoir plus.

Apprenez-en plus sur le processus de désignation des espèces fauniques au Québec.

Pour en savoir plus

CROTHER, B. I. (2017). Scientific and Standard English Names of Amphibians and Reptiles of North America north of Mexico, with comments regarding confidence in our understanding – eighth edition. Committee on standard english names and scientific names. Official names list of American society of ichthyologists and herpetologists, Canadian herpetological society, Partners in amphibian and reptile conservation, Society for the study of amphibians and reptiles, The herpetologists’ League. John J. Moriarty, Minnesota, 102 p.

GREEN, D. M. (2012). Noms français standardisés des amphibiens et des reptiles d’Amérique du Nord au nord du Mexique. Society for the Study of Amphibians and Reptiles. Salt Lake City (Utah) – Le Musée Redpath de l’Université McGill, Montréal, Québec, 63 p.

INTEGRATED TAXONOMIC INFORMATION SYSTEM (ITIS) (2019). Integrated Taxonomic Information System. [En ligne] [https://www.itis.gov/ ]

NATURESERVE (2019). NatureServe explorer. [En ligne] [https://explorer.natureserve.org/ ]

RODRIGUE, D., et J.-F. DESROCHES (2018). Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes, édition revue et augmentée, Éditions Michel Quintin, Montréal, Québec, 375 p.

SPECIES 2000 & ITIS CATALOGUE OF LIFE (2019). Catalogue of Life: Monthly edition. [En ligne] [http://www.catalogueoflife.org/ ]

À consulter aussi

Dernière mise à jour : 29 avril 2024